您现在的位置是: 首页 > 天气事件 天气事件

湖北省气象灾害预警_湖北省气象灾害预警中心电话

tamoadmin 2024-09-22 人已围观

简介1.湖北发布74条高温预警,你是否做好了迎接酷夏的准备?2.湖北省气象灾害防御条例(2017修正)3.武汉市气象灾害防御办法湖北发生特大暴雨的有黄冈、孝感、随州、武汉等多地,都突发洪涝灾害。湖北省民政厅消息称,特大暴雨引发洪涝灾害造成7市21县88万多人受灾,4人死亡,12人失踪。湖北省迎来入梅以来的第一场强降水,湖北省气象部门连续发出16个暴雨红色预警。统计显示,全省有1个乡镇特大暴雨、55个乡

1.湖北发布74条高温预警,你是否做好了迎接酷夏的准备?

2.湖北省气象灾害防御条例(2017修正)

3.武汉市气象灾害防御办法

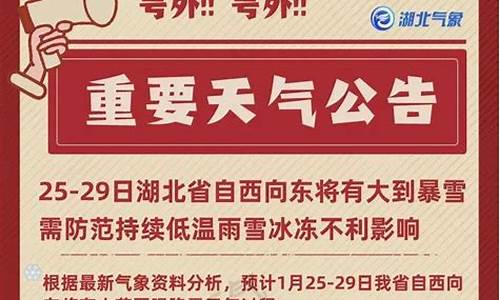

湖北发生特大暴雨的有黄冈、孝感、随州、武汉等多地,都突发洪涝灾害。

湖北省民政厅消息称,特大暴雨引发洪涝灾害造成7市21县88万多人受灾,4人死亡,12人失踪。

湖北省迎来入梅以来的第一场强降水,湖北省气象部门连续发出16个暴雨红色预警。统计显示,全省有1个乡镇特大暴雨、55个乡镇大暴雨、69个乡镇暴雨、有10个乡镇降雨量超过200毫米,其中蕲春县孙冲乡降雨量达252毫米。

扩展资料:

湖北武汉特大暴雨

1.2015年7月23日的降雨导致全市多处被淹,地铁停运出现“龙吐水”景观,造成地铁4号线改为区间运营。

2.武汉城区23日普降暴雨,最大雨量超过100毫米。受暴雨影响,武汉城区多处渍水严重,交通受阻较为严重。武汉轨道交通4号线因雨水涌入,临时改变运营区段。武昌区欢乐大道等区域看到,部分路段渍水严重,导致路面交通被阻断,大量车辆排队滞留。

3.武汉市水务,交管等部门紧急组织工作人员,对渍水严重区域紧急开展排水疏涝,道路巡查,交通疏导等工作。

百度百科-7.23湖北武汉特大暴雨

湖北发布74条高温预警,你是否做好了迎接酷夏的准备?

全国地质环境监测能力建设

一、地质环境监测机构基本情况

湖北省地质环境监测机构由湖北省地质环境总站及8个市级监测站组成。总站从业人员261人,其中,专业技术人员206人(高级职称者51人,中级职称者72人,初级职称者83人),占总人数的78.9%(见表)。

湖北省地质环境监测机构及队伍现状表

湖北省地质环境总站领导班子成员

湖北省地质环境总站(原武汉水文地质工程地质大队)于1980年6月17日经湖北省人民批准成立(鄂政文〔1980〕39号),是湖北省地质矿产勘查开发局直属事业单位。2009年1月,省地矿局决定将湖北省地质环境总站与湖北省水文地质工程地质大队的人员、资产进行合并重组。总站按照“主业突出、主体明确、主辅分离、协调发展”的原则对队伍结构、产业结构进行了调整,总站机构设置为:1个机关、2个企业、2个基地、4个业务部门、8个分站,产业结构包括地质环境调查评价、地质灾害监测与防治、矿山地质环境治理、矿泉水及地热勘查、地质环境信息系统建设与管理等地质环境全领域的工作,地下水监测覆盖到全省8个地市。地质勘查、设计、施工、监理等业务已拓展到省外、国外市场。

湖北省地质环境总站的主要职责是:承担湖北省地质环境监测网的建设运行和维护管理、地质灾害群测群防网络的业务指导、地质灾害预报预警,以及国家和全省公益性、基础性地质环境监测、地质灾害防治等相关调查和综合研究。为制订国土规划、管理、保护和合理开发利用决策提供科学依据,为国民经济和社会发展提供地质环境信息等公益。接受上级业务部门的业务指导。

市级监测站的主要职责是负责本辖区区域地质环境监测网的建设运行和维护管理,地质灾害群测群防,进行地质灾害预报预警,以及全省和市级地质环境监测、地质灾害防治等相关调查和综合研究。

二、监测网点建设情况

目前,湖北省在地下水环境、地质灾害、地热等方面开展监测工作。

湖北省地下水动态监测工作始于20世纪70年代。目前,湖北省地下水监测覆盖面积20317.59km2,监测点总数346个,其中,地下水位监测点由国家级、省级、地区级地下水监测点构成,共有173个(国家级13个,占全省监测孔的7.5%;省级78个,占全省监测孔的45.1%;地区级82个,占全省监测孔的47.4%)。水质监测点173个(地区级)。地下水位、水温主要为人工监测,监测工具为测钟、万用表、普通温度计,监测周期5日或10日观。

地质灾害监测网点主要分布在地质灾害易发区,主要包括突发性地质灾害监测点和缓变性地质灾害监测点。突发性地质灾害监测网络有地质灾害专业监测点和地质灾害群测群防点构成。总站在三峡库区开展地质灾害专业监测共42处,其中,三峡库区地灾防治工作指挥部管理的巴东县二期、三期地灾项目28处,湖北省地灾防治中心管理的二、三期崩滑灾害体治理项目的专业监测点14处。专业监测用GPS、全站仪、钻孔倾斜仪、下滑推力仪等仪器进行监测,检测周期每月1次。

总站在三峡库区兴山、巴东、秭归、夷陵4县(区)建立起群专结合的地质灾害监测预报和群测群防体系,现有库区4县(区)地质灾害群测群防点551处,其中,宜昌市夷陵区23处、兴山县113处、巴东县173处、秭归县224处。监测人员定期进行监测,按规定汇交各项监测技术数据资料。同时,总站承担了三峡库区4县(区)二期地质灾害群测群防监测预警的技术指导及管理工作,组织专家开展地质灾害应急调查和巡查及地灾科普知识培训等工作。

三、监测装(设)备配备现状

湖北省地质环境监测装(设)备共有54套(部),主要包括:车辆6部;地下水自动监测仪22套;地质灾害监测设备24套(其中,全站仪1套、手持GPS 19套、测斜仪1套,GPS测量定位仪3套);数据传输及处理设备2套;实验室1个。

目前,地质环境监测设备质量较为稳定可靠,运行基本正常,数据传输准确及时,数据处理精确先进,实验测试结果科学可靠。

地下水自动监测仪

全站仪

GPS监测仪

钻孔测斜仪

四、信息化建设情况

(一)地质灾害气象预报预警和远程应急会商系统建设

为满足地质灾害气象预报预警工作需求,2008年湖北省地质环境监测总站专门建立了地质灾害气象预报预警工作会商室,安装了地质灾害预报预警系统、可视化会商系统、地质环境信息网等主要预报设施,为预报预警工作开展提供了信息传输、发布、会商、产品制作的理想场所。

(二)地质环境信息网建设

湖北地质环境信息网自2004年开通至今,一直安全运行,共发布信息1000条以上,网络浏览已达88278人次。地质灾害气象预报预警启动以来,以上预报产品,自2006年起在湖北卫视和湖北地质环境信息网同步发布,扩大了受众面,提高了发布质量。除此以外,网站还为宣传地质环境政策法规、树立形象、扩大社会影响起到了积极作用。

湖北省地质灾害远程会商指挥大厅

(三)地质环境数据库建设和数据管理

目前,湖北省地质环境总站已建立地下水动态监测数据库、县(市)地质灾害调查与区划数据库、1:50万环境地质空间数据库、地质环境空间数据库。数据库较为完善,数据管理情况正常。

近年来,总站还开展了湖北省地质灾害信息管理与气象预警系统试点建设、湖北省地质灾害远程会商与应急指挥系统关键技术研究,以及武汉市岩溶塌陷监测预警系统建设等工作,并以此为基础开展了针对湖北省的各类业务系统建设和配套的灾害数据库建设及与之配套的灾害数据库、空间数据库建设,并将省地质环境监测网络纳入国土业务主干网,实现了县、市、省、部的网络互联。现已初步完成湖北省地质环境网(门户网站)、湖北省地质灾害气象预报预警系统、湖北省地质灾害县、市、省3级速报处理系统、湖北省地质灾害综合信息管理系统、湖北省地质灾害短信平台等省级业务系统,并以此开展了宜昌市与保康县地质灾害信息管理与气象预警的示范建设。

五、主要监测成果和服务

2003年5月,湖北省地质环境总站与武汉中心气象联合开展了湖北省地质灾害气象预报预警工作,至2008年,累计发布地质灾害气象预报预警81次。地质灾害短信速报处理系统于2008年共计收到并处理短信报告400余条(其中,灾情险情报告17条),并多次发布灾害预警短信通知,为地方经济的发展和防灾减灾作出了积极的贡献。

总站引进了基于IP star卫星通讯系统和无线图传系统,初步完成了湖北省地质灾害远程会商及应急指挥平台的搭建,并先后针对保康县黄氏女沟滑坡、谷城县茨河中学滑坡、黄石市板岩山崩塌、武汉市江夏区金水闸崩塌,进行了多次实地演练。

1999~2007年,湖北省地质环境总站共完成59个县(市)地质灾害区划调查,调查面积153143km2,完成地质灾害点调查8013个。完成了湖北省地下水评价、湖北省矿山地质环境调查与评估、湖北恩施市地质灾害详细调查、武汉市地面塌陷灾害调查与监测预警、湖北省特大型滑坡调查与风险评价等项目。

湖北省地质环境总站积极开展地质环境监测点的自动化建设,2008年已建成的武汉市地面塌陷灾害调查与监测预警项目地下水位、水质自动监测点22个,土压力、孔隙水压力监测点13个,自动雨量站1个,实现了监测点数据从集、传输到入库的自动化,实现了监测数据的实时集、实时传输、实时检索,并为专业人员提供基于web访问的监测点查询管理、数据统计分析的工作界面。

六、法制建设

1.2003年7月25日颁布了《湖北省地质环境保护条例》。

2.2004年发布并组织实施了《湖北省地质灾害防治规划(2003—2020年)》。

3.2006年发布并组织实施了《湖北省矿山环境保护与治理规划(2006—2015年)》。

湖北省气象灾害防御条例(2017修正)

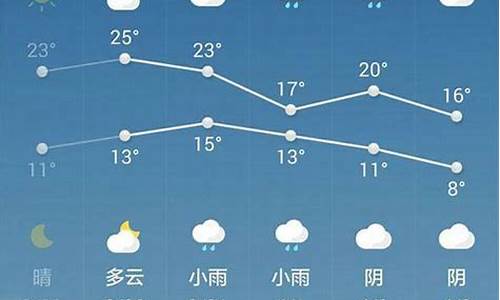

近日,武汉中心气象台发布了高温**预警信号,表示未来几天之内,除神农架、恩施西部以外, 湖北省大部地区日最高气温将达35℃以上,局部可达37℃以上。从湖北省的三天预报如下:

今天白天:鄂西北、鄂西南多云有分散性阵雨或者雷阵雨;其他地区晴天到多云,午后局部有阵雨或者雷阵雨。

今天晚上:全省多云,局部有阵雨或者雷阵雨。

风:偏南风2到3级。

最高气温:大部地区34到37℃。

最低气温:大部地区25到28℃。

日平均气温:大部地区29到32℃。

明天天气:鄂西北、鄂西南有多云分散性阵雨或雷阵雨;其他地区晴天到多云,午后局部有阵雨或雷阵雨。

风:偏南风2到3级。

最高气温:大部地区35到38℃。

最低气温:大部地区25到28℃。

后天天气:鄂西北、鄂西南有多云分散性雷阵雨或阵雨;其他地区晴天到多云,午后局部有阵雨或雷阵雨。

风:偏南风2到3级。

最高气温:大部地区35到38℃。

最低气温:大部地区25到28℃。

由此可见,湖北未来几天的天气的确非常炎热,那么,面对这种高温炎热天气,我们应该如何预防中暑?想要预防中暑,有以下几个注意事项:

1、白天时段尽量避免或减少户外活动,尤其是10-16时不要在烈日下外出运动和劳动。

2、出行做好防护。如佩戴遮阳帽,穿浅色衣服;备有饮用水和防暑药品。如感到头晕不适要及时到阴凉处休息。

3、浑身大汗时,不要直接吹冷风和空调、不要用冷水洗澡。应先擦干汗水,稍事休息后再歇凉或温水洗澡。

4、室内空调、电扇不要直接对着头部或身体的某一部位长时间吹。空调温度不宜太低,建议室内温度保持在26℃左右。

5、高温天气食物易变质,注意饮食卫生安全白天时段尽量避免或减少户外活动,尤其是10-16时不要在烈日下外出运动和劳动。

值得一提的是,虽然湖北大部分地区都是高温天气,但是有一个地方却是例外,那就是神农架,事实上,神农架地区的夏季平均气温只有21.9℃,天气非常凉爽,也是避暑的好去处。事实上,最近,神农架为了促进旅游业,还专门开辟了8条避暑旅游线路,和6条“野人五项”体育旅游线路,为炎热的夏日送上一份清凉的选择。神农架是华中地区唯一一个原始森林分布区,森林覆盖率达到了惊人的96%,这里的重点野生保护植物有25种,重点野生动物有87种,神农架也是世界级地史变迁的“地质博物馆”。

武汉市气象灾害防御办法

第一章 总则第一条 为了加强气象灾害的防御,积极应对气候变化,避免和减轻气象灾害造成的损失,保障人民生命财产安全,促进经济和社会全面、协调、可持续发展,根据《中华人民共和国气象法》及有关法律、行政法规的规定,结合本省实际,制定本条例。第二条 本省行政区域内的气象灾害防御活动,适用本条例。

本条例所称气象灾害,是指暴雨(雪)、干旱、大雾、霾、雷电、大风、低温、高温、冰雹、霜冻、寒潮和台风等所造成的灾害。

因气象因素引发的衍生、次生的地质灾害、森林火灾、植物病虫害、环境污染、流行疫情等灾害的防御工作,法律、行政法规有相关规定的,从其规定。第三条 气象灾害防御是基础性公益事业。气象灾害防御工作坚持主导、部门联动、社会参与、科学防御的原则。第四条 县级以上人民应当加强对气象灾害防御工作的领导,将气象灾害防御工作纳入本地区国民经济和社会发展规划,完善气象灾害防御体系建设,建立健全气象灾害防御工作的协调机制和防灾减灾责任制。

气象灾害防御工作应当根据气象现代化的总体要求,提升气象预测预报能力、气象防灾减灾能力、应对气候变化能力、气象开发利用能力。第五条 县级以上气象主管机构负责本行政区域内气象灾害的监测、预报、预警、评估及人工影响天气管理工作;指导相关方面开展气象灾害防御活动;协助有关部门做好气象衍生、次生灾害的监测、预报、预警和减灾等工作。

县级以上人民有关部门按照职责分工,做好气象灾害防御工作。

乡镇人民、街道办事处以及社区、村(居)民委员会应当整合基层现有防灾人力,配备、明确气象灾害防御协理人员和信息人员。协理人员和信息人员在当地人民及有关部门的领导、指导下,开展气象灾害防御设施管理、气象灾情收集、气象灾害预警信息传播、气象科普宣传和气象为农服务。第六条 省人民应当合理配置气象灾害防御,促进气象灾害防御工作均衡发展,对革命老区、少数民族地区、贫困地区的灾害避难场所、公共防雷设施等基础设施建设、运行、管理、维护投入给予扶持和倾斜。第七条 任何单位和个人有义务参与气象灾害防御活动,在气象灾害发生后积极开展自救、互救。

对在气象灾害防御工作中做出突出贡献的单位和个人,应当给予表彰和奖励。第二章 灾害预防第八条 县级以上人民应当组织气象等有关部门对本行政区域内易发的气象灾害种类、次数、强度和造成的损失等情况开展气象灾害普查,建立气象灾害数据库,按照气象灾害种类进行气象灾害风险评估,划定气象灾害风险区域,设立警示标志并予以公告。

气象灾害风险评估应当包括以下内容:

(一)气象灾害历史、现状分析;

(二)气象灾害风险预估;

(三)预防或者减轻气象灾害影响的对策和措施;

(四)气象灾害风险评估结论。第九条 县级以上人民应当组织有关部门结合本地气象灾害特点、风险评估结果以及经济社会发展趋势,编制本行政区域的气象灾害防御规划,并根据气象灾害变化情况及时修订。

气象灾害防御规划应当包括下列主要内容:

(一)气象灾害防御的指导思想、原则、目标和任务;

(二)气象灾害现状及发展趋势的预测、预估和评估;

(三)气象灾害易发区域和重点防御区域;

(四)气象灾害防御标准;

(五)气象灾害防御项目、措施和实施方案;

(六)气象灾害防御设施建设和管理;

(七)气象灾害应急处置措施;

(八)法律、法规规定的其他内容。第十条 气象灾害防御规划应当作为编制城乡规划,区域、流域建设开发利用规划和土地利用总体规划的重要依据。

国土、环保、交通、农业、林业、水利、通信、能源、旅游等重大基础设施项目的选址和建设,应当符合防御气象灾害的要求。第十一条 各级人民、有关部门和单位应当根据当地气象主管机构所属气象台(站)提供的降雨、降雪、大风等灾害性天气情况及预测,及时组织开展各种排水设施检查,加强对地质灾害易发区、洪涝易发区等地的巡查;及时巡查电力、通信线路,做好交通疏导、积雪(冰)清除、线路维护等准备工作;及时组织开展江河、湖库、港口、工地、建(构)筑物防风避险的监督检查。

第一条 为了加强气象灾害的防御,避免或者减轻气象灾害造成的损失,保障人民生命财产安全,根据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国突发应对法》、《气象灾害防御条例》和《湖北省气象灾害防御条例》等法律、法规的规定,结合本市实际,制定本办法。第二条 本市行政区域内气象灾害的预防、监测、预警和应急处置等防御活动,适用本办法。

本办法所称气象灾害,是指暴雨(雪)、寒潮、大风、低温、高温、干旱、雷电、大雾、霜冻、冰雹、台风和霾等造成的灾害。

地质灾害、森林火灾、植物病虫害、环境污染、流行疫情等因气象因素引发的衍生、次生灾害的防御工作,法律、法规有规定的,从其规定。第三条 气象灾害防御是基础性公共安全事业。

气象灾害防御工作坚持以人为本、预防为主、科学防御、统筹协调的原则,实行主导、部门联动、公众参与的工作机制。第四条 市人民及区人民(包括武汉东湖新技术开发区、武汉经济技术开发区、市东湖生态旅游风景区、武汉化学工业区管委会,下同)应当加强气象灾害防御工作的组织领导,建立健全气象灾害防御工作综合协调机制,建立气象灾害防御工作责任制,将气象灾害防御工作有关经费列入财政预算。

气象灾害防御工作实行行政首长负责制,行政主要负责人为第一责任人。第五条 市、区气象主管机构负责本辖区内气象灾害的监测、预报、预警及气象灾害风险评估、气候可行性论证、人工影响天气作业等活动的管理和气象灾害防御工作的监督、指导。

未设立气象主管机构的区,其气象灾害防御工作由市气象主管机构负责。第六条 发展改革、国土规划、城乡建设、公安、交通运输、水务、安全生产监督、民政、卫生计生、环境保护、城市管理、林业、农业、旅游、文化新闻出版广电等部门应当按照各自职责,做好气象灾害防御相关工作。第七条 乡(镇)人民、街道办事处应当明确气象灾害防御工作人员,落实气象灾害防御措施,组织辖区内的村(居)民委员会和企事业单位开展气象灾害防御工作。

村(居)民委员的气象信息员协助乡(镇)人民、街道办事处和有关部门,积极开展气象灾害防御知识宣传、预警信息传播、灾情信息收集和报告等活动。第八条 市、区气象主管机构应当在本级人民的组织领导下,会同有关部门对本辖区内易发的气象灾害种类、次数、强度和造成的损失等情况开展气象灾害普查,建立气象灾害数据库,按照气象灾害种类进行气象灾害风险评估,划定气象灾害风险区域,设立警示标志并予以公告。第九条 市、区气象主管机构应当会同有关部门,根据上一级人民的气象灾害防御规划,结合本辖区气象灾害的特点、风险评估结果以及经济社会发展趋势,编制本级气象灾害防御规划,经本级人民批准后实施,并作为编制城乡规划、区域(流域)建设开发利用规划和土地利用总体规划的重要依据。

重大基础设施项目的选址和建设,应当符合气象灾害防御规划的要求。第十条 市、区人民按照气象灾害防御规划,加强气象灾害防御设施和应急设施建设。

国土规划部门应当保障气象灾害防御设施和应急设施的建设用地,并将其纳入城乡公用设施用地范围。第十一条 城市规划、国家重点建设工程、重大区域性经济开发项目和大型太阳能、风能等气候开发利用项目,应当按照国家有关规定进行气候可行性论证。第十二条 气象主管机构应当依法做好防雷装置设计、安装的监督检查工作,发现有违法行为的,应当责令建设单位限期整改;逾期不整改的,依法予以处罚。第十三条 已投入使用的防雷装置实行定期检测制度。依法必须安装防雷装置的一、二、三类建(构)筑物每年检测一次,其中易燃易爆物品和化学危险物品的生产、储存设施和场所的防雷装置每半年检测一次。

防雷装置使用单位和个人应当依法委托具有相应资质的防雷检测机构进行定期检测。住宅小区由该小区的物业服务企业委托开展防雷装置检测;未实行物业管理的,可由社区居民委员会委托开展防雷装置检测。第十四条 气象主管机构开展人工影响天气工作,应当会同有关部门编制人工影响天气工作,报本级人民批准后实施。

组织实施人工影响天气作业,应当具备适宜的天气条件,充分考虑当地防灾减灾的需要和作业效果。