您现在的位置是: 首页 > 天气事件 天气事件

未来一周天气怎么样?_未来一周天气变化大吗最新消息新闻

tamoadmin 2024-08-09 人已围观

简介1.最近的天气是不是很怪不?2.未来几天华南的天气情况?3.七月平均气温创新高后,浙江未来一周将现严重酷热,这对人们生活有何影响?引言:通过看新闻、微博以及日常生活的感受可以发现,今年我国的极端天气发生得很频繁,例如大风、大暴雨、冰雹以及沙尘暴等。根据气象专家的解释,截止到目前为止,我国的气候相对以往来说是出现了异常的情况。专家通过调查和分析发现导致气候异常的主要原因是大风。一、大风经常出现今年,

1.最近的天气是不是很怪不?

2.未来几天华南的天气情况?

3.七月平均气温创新高后,浙江未来一周将现严重酷热,这对人们生活有何影响?

引言:通过看新闻、微博以及日常生活的感受可以发现,今年我国的极端天气发生得很频繁,例如大风、大暴雨、冰雹以及沙尘暴等。根据气象专家的解释,截止到目前为止,我国的气候相对以往来说是出现了异常的情况。专家通过调查和分析发现导致气候异常的主要原因是大风。

一、大风经常出现今年,在全国各地都可以发现大风天气经常出现,根据气象专家的解释,今年导致沙尘暴出现的原因也是大风,并且到冬季的寒潮也是由于大风所导致的。我国的有关部门发布了山洪灾害预警信号,同时气象台发布了暴雨预警信号。通过看新闻,在未来的几天之内,大暴雨、暴风冰雹等天气将会出现在我国多个地方。前段时间,我国各地也已经有地方出现极端天气,例如夏日大暴雨、夏日冰雹。

二、可提前释放预警信号对于极端天气,气象专家表示有些极端天气是可以提前释放预警信号的。特别是对于那些信号比较强的,可以提前几分钟甚至提前十几分钟向广大群众发出发出预警信号,但是这种预警信号的必须具有较高的时效性。而且,也需要全社会的全体公民的响应效率。虽然有的时候有关部门能干及时发布预警信号,但是有些公民们可能不会立刻响应,因此并不能做到提早防护,这样的预警信号也就失去了意义。

三、合理应对极端天气我国气象专家表示,出现了极端的天气,我们也需要取相应的措施来应对。例如。当遇到冰雹的时候,我们要及时地就近寻找能够遮挡的物体,可以躲在屋子里或者是能够保护自己的建筑物下方,同时要防止在躲避冰雹时被其他物品砸伤。当遇到强降水的天气时,如果在室外应该立刻停止有关的室外活动回到房间里躲避,当在室外行走时要特别注意安全。对于极端天气的出现,我们也不必过度紧张,只需要根据预警信号及时应对即可。

最近的天气是不是很怪不?

造成近期大范围强雨雪天气的直接原因是大气环流异常。具分析,从中短期大气环流演变上来看,今年入冬以来冷空气比较频繁,暖湿气流活跃。尤其是1月份以来,中高纬度的环流以经向型为主要特征,冷空气 活动频繁。此外,副热带系统偏强,较常年同期的位置偏西偏北,有利于把南方的暖湿气流向北输送。一方面是北方的冷空气很活跃,另外南方的暖湿气流又源源不 断向北输送,冷暖气流交汇的位置主要位于我国中东部地区,为出现大范围雨雪天气创造了有利的环流条件。

而今年大气环流异常与正在赤道中东太平洋发生的“拉尼娜”有关。国家气候中心副主任李维京介绍,从气候变化上来看,目前赤道中东太平洋上海温 偏低,是“拉尼娜”现象的表现形式之一。统计分析表明,强拉尼娜发生的当年冬季和次年春季,中纬度大气环流的经向度可能加强,即冷空气活动频繁,易造 成我国北方和东部大部地区气温偏低,长江以北地区降水偏多。

未来几天华南的天气情况?

受限于全球变暖有关,但最主要的原因是厄尔尼诺现象2014的发生。

厄尔尼诺暖流,太平洋一种反常的自然现象。在南美洲西海岸、南太平洋东部,自南向北流动着一股著名的秘鲁寒流,每年的11月至次年的3月正是南半球的夏季,南半球海域水温普遍升高,向东流动的赤道暖流得到加强。恰逢此时,全球的气压带和风带向南移动,东北信风越过赤道受到南半球自偏向力(也称地转偏向力)的作用,向左偏转成西北季风。西北季风不但消弱了秘鲁西海岸的离岸风——东南信风,使秘鲁寒流冷水上泛减弱甚至消失,而且吹拂着水温较高的赤道暖流南下,使秘鲁寒流的水温反常升高。这股悄然而至、不固定的洋流被称为“厄尔尼诺暖流”。

厄尔尼诺又分为厄尔尼诺现象和厄尔尼诺。厄尔尼诺现象是发生在热带太平洋海温异常增暖的一种气候现象,大范围热带太平洋增暖,会造成全球气候的变化,但这个状态要维持3个月以上,才认定是真正发生了厄尔尼诺。

2014年,国家气候中心预测年内将发生厄尔尼诺。

中文名

厄尔尼诺现象

外文名

El Ni o Phenomenon

别 称

圣婴现象

应用学科

地理 物理

目录

1历史

2现象

3周期

4研究

5造成影响

6未来预测

世界气象组织 国家气候中心1历史编辑

进入20世纪70年代后,全世界出现的异常天气,有范围广、灾情重、时间长等特点。在这一系列异常天气中,科学家发现一种作为海洋与大气系统重要现象之一的“厄尔尼诺”潮流起着重要作用。

“厄尔尼诺”是西班牙语的译音,原意是“神童”或“圣明之子”。相传,很久以前,居住在秘鲁和厄瓜多尔海岸一带的古印第安人,很注意海洋与天气的关系。他们发现,如果在圣诞节前后,附近的海水比往常格外温暖,不久,便会天降大雨,并伴有海鸟结队迁徙等怪现象发生。古印第安人出于迷信,称这种反常的温暖潮流为“神童”潮流,即“厄尔尼诺”潮流。

2现象编辑

厄尔尼诺一词源自西班牙文El Ni?o,原意是“圣婴”,用来表示在南美洲西海岸(秘鲁和厄瓜多尔附近)向西延伸,经赤道太平洋至日期变更线附近的海面温度异常增暖的现象。[1]

在正常年份,此区域东南信风盛行。赤道表面东风应力把表层暖水向西太平洋输送,在西太平洋堆积,从而

19年由卫星观测到的厄尔尼诺

使那里的海平面上升,海水温度升高。而东太平洋在离岸风的作用下,表层海水产生离岸漂流,造成这里持续的海水质量辐散,海平面降低,下层冷海水上涌,导致这里海面温度的降低。上涌的冷海水营养盐比较丰富,使得浮游生物大量繁殖,为鱼类提供充足的饵料。鱼类的繁盛又为以鱼为食的鸟类提供了丰盛的食物,所以这里的鸟类甚多。由于海水温度低,水温低于气温,空气层结稳定,对流不宜发展,赤道东太平洋地区降雨偏少,气候偏干;而赤道西太平洋地区由于海水温度高,空气层结不稳定,对流强烈,降水较多,气候较湿润。[1]

当东南信风异常加强时,赤道东太平洋海水上翻异常强烈,降水异常偏少;而赤道西太平洋海水温度异常偏高,降水异常偏多。这就是所说的拉尼娜。[1] 拉尼娜现象与厄尔尼诺相反,指东太平洋海水温度异常降低。两种现象都与全球气候有密切联系,可能导致极端天气出现的几率增加。[2]

可是每隔数年,东南信风减弱,东太平洋冷水上翻现象消失,表层暖水向东回流,导致赤道东太平洋海面上升,海面水温升高,秘鲁、厄瓜多尔沿岸由冷洋流转变为暖洋流。下层海水中的无机盐类营养成分不再涌向海面导致当地的浮游生物和鱼类大量死亡,大批鸟类亦因饥饿而死。形成一种严重的灾害。与此同

1876-2011间的南方涛动指数的时间序列

时,原来的干旱气候转变为多雨气候,甚至造成洪水泛滥,这就是厄尔尼诺。[1]

厄尔尼诺对气候的影响,以环赤道太平洋地区最为显著。在厄尔尼诺年,印度尼西亚、澳大利亚、南亚次大陆和巴西东北部均出现干旱,而从赤道中太平洋到南美西岸则多雨。厄尔尼诺现象可以产生毁灭性的影响,可能在拉丁美洲引发洪水、导致澳大利亚出现干旱和印度的农作物歉收。许多观测事实还表明,厄尔尼诺通过海气作用的遥相关,还对相当远的地区,甚至对北半球中高纬度的环流变化也有一定影响。研究发现,当厄尔尼诺出现时,将促使日本列岛及我国东北地区夏季发生持续低温,有的年份使我国大部分地区的降水有偏少的趋势。这从一个侧面说明地球表层环境的整体性:一个圈层的变化会导致其他圈层的变化,一个地区的变化会引起其他地区的变化,局部的变化也会引致半球甚至全球环境的变化。[1]

3周期编辑

厄尔尼诺是一种周期性的自然现象,大约每隔7年出现一次。科学家通过对全球气候的研究

1950-2011期间的全球年平均温度异常

,认为厄尔尼诺不是一个孤立的自然现象,它是全球性气候异常的一个方面。在正常年份,秘鲁西海岸的太平洋沿岸地区都受一股冷洋流控制,有一个范围很大的天然渔场。一旦出现气候异常,东太平洋的冷洋流即被一股暖洋流所代替。厚度达30多米的暖洋流覆盖在冷洋流之上,使大量冷水性的浮游生物遭到灭顶之灾,纷纷逃离或死亡,这就是厄尔尼诺现象。

4研究编辑

气象学家对厄尔尼诺的研究,还是20世纪6

赤道风将温水向西吹、冷水沿南美洲海岸上涌

0年代后期的事。他们查阅了第二次世界大战以来30余年的天气档案,发现几次重大的“厄尔尼诺”现象发生年,都出现过全球性的天气异常。12年的全球天气异常,就与当年厄尔尼诺暖流特别强大有关。这一年我国发生了新中国建国以来最严重的一次全国性干旱。与此同时,有一些国家和地区却发生了严重洪水,非洲突尼斯出现了200年一遇的特大洪水,秘鲁出现了40年来最严重的水灾。1982年底又出现了厄尔尼诺暖流,东太平洋近赤道地区的海水异常增温,范围越来越大,圣诞节前后,栖息在圣诞岛上的1700多只海鸟不知去向;接着秘鲁大雨滂沱,洪水泛滥。到1983年,厄尔尼诺现象波及全球,美洲、亚洲、非洲和欧洲都连续发生异常天气。

温水向南美洲吹送,冷水不再上涌使海洋变暖

据美国科学家的最新研究,厄尔尼诺现象可能是由于水下火山熔岩喷发引起的。熔岩从大洋底部地壳断层喷出,将巨大的热量传给赤道附近的太平洋海流,使海水增温变暖,从而导致东太平洋海区水温及海流方向的异常。

德国波茨坦气候影响研究所的研究人员基于高质量的空气温度数据,提出一种新方法,可提前6个月到一年及时精准地预报厄尔尼诺的发生。这项研究发表在最新一期的美国《国家科学院学报》上。[1]

该研究的合著者、波茨坦气候影响研究所主任汉斯·约阿希姆·舍恩胡贝尔说:“给受到影响地区的人们提供更多的预警时间做准备,以避免一些厄尔尼诺现象所带来的最坏影响是关键。”新方法用一种在物理学和数学交叉学科前沿方法论的网络分析,数据来自从20世纪50年代以来200多个测量点,其对于在太平洋遥远的站点之间有关气候变暖的互动研究至关重要。[1]

根据舍恩胡贝尔开发并测试的这种新方法,不仅可将预报时间提前,也增强了可靠性。事实上,新方法在2011年正确预测出2012年不存在厄尔尼诺。[1]

当厄尔尼诺现象发生时,赤道东太平洋大范围的海水温度可比常年高出几摄氏度。太平洋广大水域的水温升高,改变了传统的赤道洋流和东南信风,使全球大气环流模式发生变化,其中最直接的现象是赤道西太平洋与印度洋之间海平面气压的反相关关系,即南方涛动现象(SO)。在拉尼娜期间,东南太平洋气压明显升高,印度尼西亚和澳大利亚的气压减弱。厄尔尼诺期间的情况正好相反。这种海洋与大气的相互作用和关联,气象上把两者合称为“恩索”(ENSO)。这种全球尺度的气候振荡被称为ENSO循环。该研究着重于气候变暖,而在一般情况下,厄尔尼诺年后随之就是拉尼娜年。[1]

舍恩胡贝尔说:“现在还不清楚人类排放的温室气体造成的全球变暖将在何种程度上影响ENSO模式。然而,后者往往算得上是地球系统中所谓的引爆元素,这意味着在一定程度上,气候变化可能会经历相对突然的转变。从地球过去的一定数据来看,较高的全球平均温度可能增加振荡幅度,所以正确的预测变得更加重要。”[1]

5造成影响编辑

ENSO规模显著的年份:1790-93、1828、1876-78、1891、1925-26、1982-83、19-98

规模较小的年份:1986-1987、1991-1994、19-1998、2002-2007、2009-2010

1982年4月至1983年7月的ENSO现象,是几个世纪来最严重的一次,太平洋东部至中部水面温度比正常高出约4至5℃,造成全世界1300~1500人丧生,经济损失近百亿美元。

1986年至1987年的ENSO现象,使赤道中、东太平洋海水表面水温比常年平均温度偏高2℃左右;同时,热带地区的大气环流也相应地出现异常,热带及其他地区的天气出现异常变化;南美洲的秘鲁北部、中部地区暴雨成灾;哥伦比亚境内的亚马孙河河水猛涨,造成河堤多次决口;巴西东北部少雨干旱,西部地区炎热;澳大利亚东部及沿海地区雨水明显减少;中国华南地区、南亚至非洲北部大范围地区均少雨干旱。

1990年初又发生ENSO前兆现象。这年1月,太平洋中部海域水面温度高于往年,除赤道海域水面温度比往年高出0.5℃外,国际换日线以西的海域水面温度也比往年高出将近1℃;接近海面的28℃的暖水层比往年浅10米左右;南美洲太平洋沿岸水域的水位比平时上涨15~30厘米。

19年至1998年的ENSO现象,太平洋东部至中部水面温度比正常高出约3至4℃,美洲地区有持续暴雨,东南亚地区则持续干旱并发生大规模的森林大火。这次厄尔尼诺现象紧接1990-1994年发生,频密程度罕见,但规模较小。

同时,ENSO带动的温暖海水,影响鱼类的成群移动,破坏珊瑚礁的生长。

特别的是,在厄尔尼诺现象发生当年,容易在西北太平洋和东北太平洋形成威力强大的台风和飓风,例如:19年太平洋台风季当年就曾出现十个威力达到等级最高的五级台风,在19年太平洋飓风季也出现两个等级最高的五级飓风分别是:飓风琳达和飓风盖勒摩。[3]

6未来预测编辑

世界气象组织

总部位于日内瓦的世界气象组织2014年4月15日发布新闻发布会称,鉴于太平洋赤道海域海水温度已达到出现厄尔尼诺暖流前兆的程度,2014中期可能出现厄尔尼诺现象。[2]

世界气象组织表示,受2014年2月以来太平洋赤道海域西风强势、信风缓弱的影响,该海域海水温度明显上升。此外,气象模型预测未来数月该海域温度将稳步上升。[2]

太平洋赤道海域海水温度升高被视为厄尔尼诺现象出现的重要信号,海水温度超出平均温度的时间越长,出现厄尔尼诺现象的可能性也越大。[2]

世界气象组织说,自2012年第二季度以来,太平洋赤道海域水温、海平面气压等多项指标显示全球大致处于“厄尔尼诺中性”状态(即厄尔尼诺或拉尼娜现象均未发生),预计这一状态将持续至今年第二季度初期结束。[2]

世界气象组织总干事米歇尔·雅罗表示,过去15年中仅有2年被视为厄尔尼诺年;厄尔尼诺引发的自然变暖与人为变暖因素共同作用,可能导致全球平均气温有较大幅度的上升。[2]

国家气候中心

国家气候中心的监测数据显示,赤道中东太平洋大部海温,在2014年5月份和常年平均值相比偏高0.5℃以上,已经进入厄尔尼诺状态。

这种海温偏高的状态还在持续,并且已经基本确定2014年会发生厄尔尼诺。专家介绍这将很可能对我国的降水格局产生影响,2014年秋季,我国南方可能出现低温阴雨灾害,北方可能出现秋旱,东北秋粮产区初霜冻日期可能会提前。

国家气候中心的资料显示,自1950年以来,全球共发生过两次强厄尔尼诺,分别为1982到1983年以及19到1998年,以最近的19到1998年强厄尔尼诺为例,至少造成2万人死亡,全球经济损失高达340多亿美元,期间全球许多国家都发生了严重的旱涝灾害,导致全球粮食减产20%左右。因此,提前防范,减少损害,尤为重要。[4]

七月平均气温创新高后,浙江未来一周将现严重酷热,这对人们生活有何影响?

中央气象台今晨发布未来三天天气趋势预报称,我国中东大部将出现大范围降水过程。

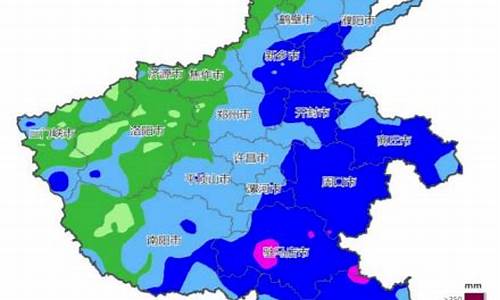

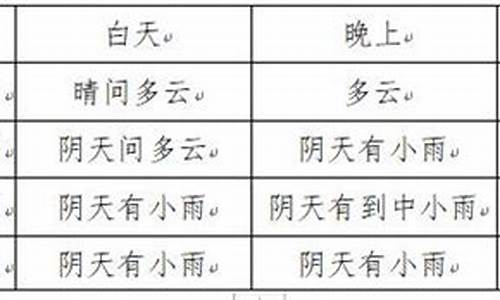

受冷暖空气共同影响,今后三天,我国中东大部地区将有一次大范围明显降水天气过程,贵州东部、江汉南部、江南大部、华南中北部等地先后有中到大雨,其中贵州东南部、湖南西南部和东北部、湖北东南部、广西北部局地有暴雨;内蒙古东北部、黑龙江北部等地的部分地区还将出现中到大雪或雨夹雪。

随着中路冷空气的快速南下,未来两天南方雨带将迅速南压;在北方,东北冷涡逐渐形成并维持,未来三天,内蒙古东部及东北地区大部多阴雨雪天气。

降水的出现对于我国北方部分地区旱情的缓和有利,内蒙古东北部和黑龙江西部的较高森林火险气象等级也将显著降低。但由于降水时空分布不均匀,吉林西部、辽宁西北部、内蒙古东南部、华北北部等地的旱情没有明显的缓和,此后仍将继续维持或发展。

未来三天,青藏高原东部和西南地区北部多阴雨雪天气。

具体预报如下:

21日08时至22日08时,青海南部、西藏东部、川西高原北部、内蒙古东北部、黑龙江北部等地有小到中雪(雨)或雨夹雪,其中黑龙江北部和内蒙古东北部的局部地区有大雪;内蒙古中部偏东和东部偏南地区、华北东部、东北地区大部、黄淮东部和南部、江淮、江汉、江南、华南中北部以及西南地区大部等地阴有小到中雨或阵雨,其中,江南中西部以及贵州东部、广西北部的部分地区有大雨,局地暴雨。内蒙古大部、东北、华北北部等地有4~5级偏北或偏南风。

22日08时至23日08时,新疆天山地区西部、西藏东部、青海南部、川西高原西部、内蒙古东部、黑龙江北部和西部等地有小到中雪(雨)或雨夹雪,其中内蒙古东北部和黑龙江西北部的局部地区有中到大雪;东北地区中南部、山东半岛、江淮东部和南部、江南、华南以及西南地区大部等地阴有小到中雨或阵雨,其中,湖南南部、江西南部、浙江南部、福建中北部、广西东部和广东北部等地的部分地区有大雨。西北地区东部、华北、内蒙古中东部、东北地区有4~5级偏北或偏南风。

23日08时至24日08时,新疆天山地区西部、西藏东部、青海南部、川西高原北部、内蒙古东部、东北地区中北部等地有小到中雪(雨)或雨夹雪;川西高原中南部、四川盆地南部、云南北部以及华南东部和南部沿海地区有小到中雨或阵雨。

(中国新闻网 )

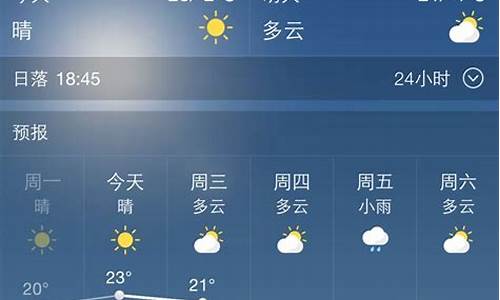

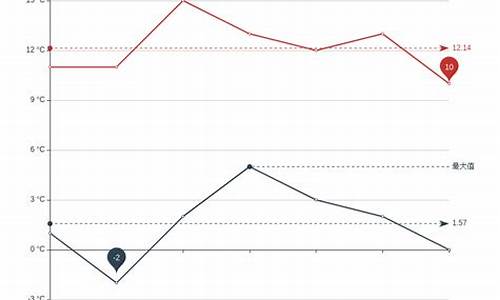

对于社会新闻比较了解的小伙伴们应该也了解到了,高温天气进入夏季以来,各地的高温也是让人很难忍受,并且很多地方的高温也随之对冲上了热搜。足以可见今年的高温,来势汹汹,究竟有多么的猛烈,据了解,就在浙江省未来一周的时间中。会出现比较严重的酷热天气那么这样的天气对于人们的生活究竟有什么样的影响呢?下面就让小编来介绍一下吧。

首先,我们可以看到的是,炎热的天气对于人们的日常生产生活来讲,都具有一定的阻碍,对于农业来讲炎热的天气可能会导致农作物缺水,甚至是土地干裂对于影响农作物的产量也是具有比较大的影响,同时对于一些河流来讲,也会使水位下降,对于一些水产养殖行业来讲,也具有一定的阻碍。

其次在生产生活方面一些户外工作者的工作必须要停止,因为为了保护身体健康和安全,在如此炎热的天气下是不能进行工作的。同时在日常生活中,由于炎热的天气,那么家家户户就会使用空调,这对于能源来讲是一个比较大的负担,不过我国的发电系统比较完善,也能够负担得起很多民众的用电需求。

在炎热的天气下,很多民众也是非常不想出门,这对于很多需要外出工作的人来讲也是一个问题,毕竟炎热的天气对于人的身体健康来讲,也具有比较严重的影响,轻则中暑,如果长时间暴露在高温环境下,那么还有可能会引起热射病,这对于人的身体健康以及安全会产生严重的威胁,所以在高温天气下一定要及时补充水分,保护自己的身体健康。同时也要做好防晒措施,如果不是非要出门的话,那么尽量就待在家中避暑。